一项关于“抱着cao才爽”现象的研究引起了广泛关注。该研究揭示了这一行为背后的心理机制与社会影响,令人深思的结果在社交媒体上引发了热烈讨论。

心理机制:为何人们选择“抱着cao”根据一项发表在《心理学前沿》的论文,许多人在面对压力和焦虑时,会选择通过某种形式的自我安慰来缓解情绪。这种行为被称为“情感调节”,而“抱着cao”的现象正是这种调节的一种表现。研究表明,当个体感到孤独或无助时,他们更倾向于寻求某种物品作为替代,以获得安全感和舒适感。

网友对此现象表达了不同看法。一位用户评论道:“有时候真的觉得生活太压抑,抓住一个东西就能让我感觉好很多。”另一位则表示:“这其实是一种逃避现实的方法,不应该过度依赖。”这些观点反映出人们对这一行为的复杂态度,有些人认为这是正常的自我保护,而另一些人则担心其可能导致依赖性。

社会影响:文化背景下的认同除了个人心理因素外,这一现象也受到社会文化背景的影响。在某些文化中,“抱着cao”被视为一种可接受甚至鼓励的行为。例如,在日本,有关动漫角色及其周边产品的大量消费,使得许多年轻人在面对生活压力时,通过拥抱这些虚拟角色来寻找慰藉。这不仅仅是个人选择,更是一种群体认同。

相关研究指出,这类行为能够增强个体与群体之间的联系。当越来越多的人参与其中,就形成了一种新的社交方式。网友们对此表示赞同,一名用户写道:“看到身边的人都这样做,我也觉得没什么不好,大家都是为了减压嘛。”

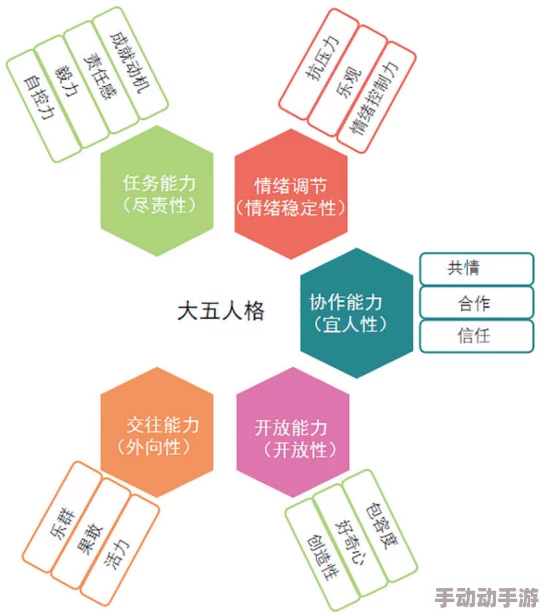

未来展望:如何平衡自我安慰与现实应对尽管“抱着cao”可以带来短暂的舒适,但长期依赖这种方式可能会妨碍个体面对现实问题。因此,如何找到一种健康平衡显得尤为重要。有专家建议,可以尝试结合其他积极应对策略,如运动、艺术创作等,以达到更好的情绪管理效果。

针对这一话题,我们不禁要问:

“抱着cao”是否会导致更严重的问题?

这种行为如果成为常态,确实可能使个体逃避真实问题,从而加重内心负担。因此,需要警惕过度依赖带来的潜在风险。

如何有效地进行情绪调节?

除了物品陪伴,还可以通过建立良好的社交网络、培养兴趣爱好等方法来提升自身抗压能力,从而实现更加全面和健康的情绪管理。

社会文化如何塑造我们的应对方式?

不同文化背景下,人们对于类似现象有不同理解和接受程度,因此了解并尊重这些差异,对于促进相互理解至关重要。